Geschichte und Film

Geschichte im Film

Geschichte filmisch zu erzählen ist eine Herausforderung. Historische Filmaufnahmen eignen sich besonders gut, um die Vergangenheit zu dokumentieren. Doch ihr Gebrauch muss genau überlegt werden, will man keinen „Fake“ produzieren.

„Geschichte schreiben heißt Geschichte zitieren“ schreibt Walter Benjamin im Passagenwerk. In der Filmproduktion über historische Sachverhalte ist die Montage von historischem Bildmaterial ein Vorgang, mit dem die Bildzitate wieder in den historischen Zusammenhang eingeordnet werden. So bringen wir das Vergangene in eine für uns Zuschauer von heute wahrnehmbare Form, die die Konflikte von produktiven und zerstörerischen Momenten, Motivationen und Menschen verdeutlicht. Die Hoffnung dabei ist, Vergangenes besser zu verstehen um über Verständnis zu lernen. Dramatik, Spannung und Unterhaltung tragen die historischen Montagen. Ein Dokumentarfilm ist nicht die Wirklichkeit, sondern eine gefilmte Erzählung mit Wirklichkeitsgehalt.

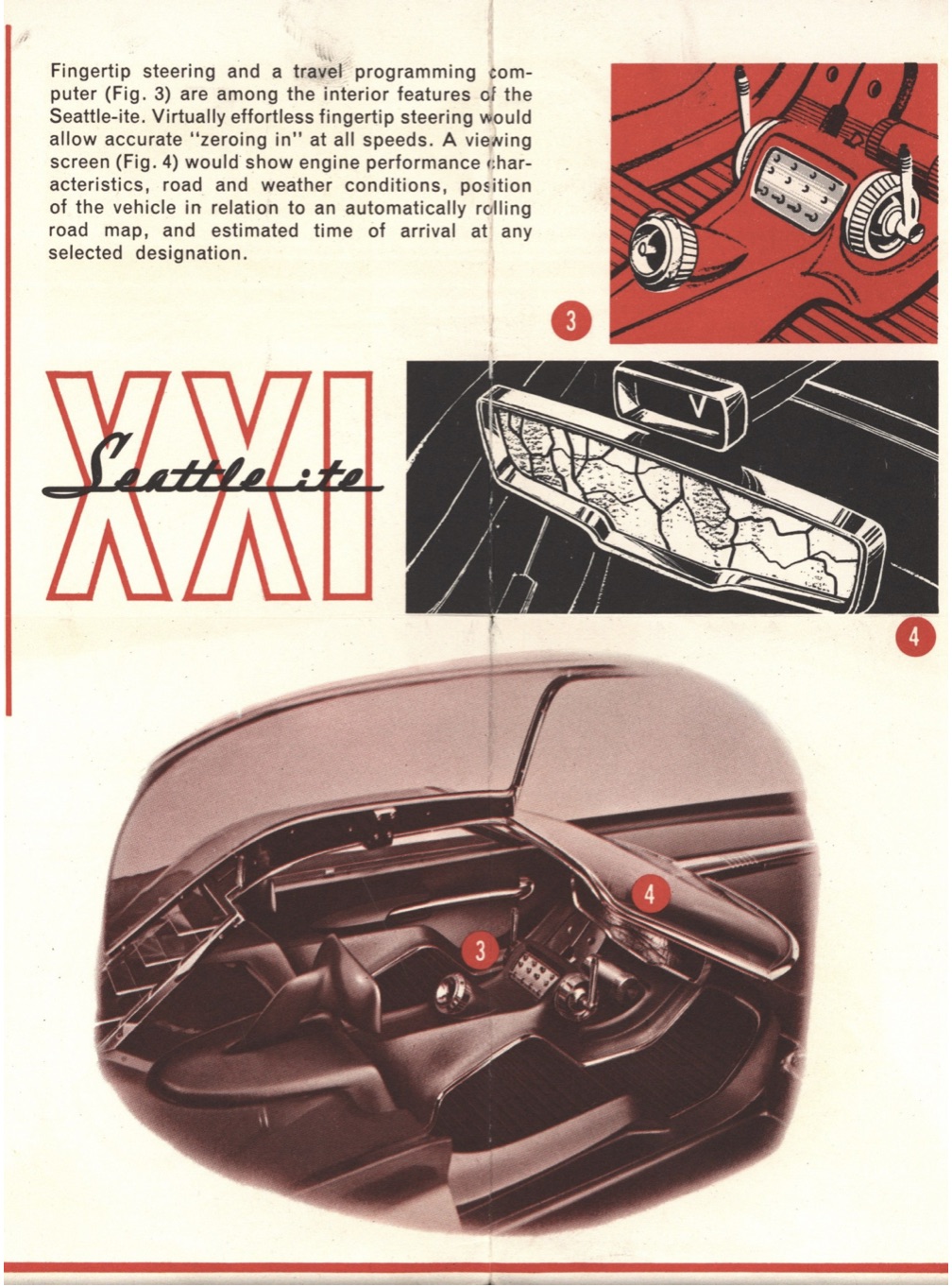

Albert Einstein und Leo Szillard in einer Filmaufnahme der Time Inc. Ein Beispiel für Reenactment historischer Sachverhalte.

Quelle: National Archives

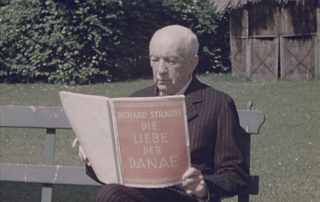

Das vorstehende Filmmaterial, zu dem kein Ton überliefert ist, zeigt die Physiker Albert Einstein und Leo Szilard auf der Terrasse von Einsteins Haus in Princeton. Ein Sommertag, ein schrulliger Alter mit wachen, funkelnden Augen, dem ein Jüngerer eine Anzahl maschinengeschriebener Briefseiten vorlegt. Szilard erklärt offenbar den Inhalt, der nachdenkliche Einstein nickt von Zeit zu Zeit bedächtig – eine alles in allem harmlose Szene, ein wenig bedeutsamer Schnipsel Filmmaterial.

Ein historischer Wendepunkt

Heute wissen wir, dass dieser Filmschnipsel einen der bedeutenden Wendepunkte in der modernen Geschichte zeigt. Auf diesen Papieren von Szillard, die Einstein unterschreibt, beruht die Entscheidung des amerikanischen Präsidenten Roosevelt, das „Manhattenprojekt“ zu starten und die Atombombe bauen zu lassen. Diese beiden Männer auf der Terrasse Anfang August 1939 haben mit ihren paar getippten Seiten die Geschichte des 20. Jahrhunderts und der Menschheit wesentlich beeinflusst.

Wüßten wir nicht, wer da zusammensitzt und welches Schreiben da auf dem Tisch geblättert wird, würden wir kaum Notiz von diesen Aufnahmen nehmen. Erst in der Montage in den historischen Zusammenhang gewinnt dieses Filmzitat seine hochdramatische Bedeutung.

Reenactment

Warum aber war eine Kamera dabei? Wo doch niemand wissen konnte, wie bedeutend der Moment auf der Terrasse werden wird?

Es handelt sich hier um einen Fall von Reenactment. Erst nach dem Abwurf der ersten Atombombe wollten Wochenschauredakteure die Story zeigen. Sie sind mit Leo Szilard und dem Durchschlag des Briefs noch einmal zu Einsteins Haus gefahren. Und haben dort die Szene nachgestellt. Insofern dürfen wir die Mienen der Beteiligten und ihre Aktionen nicht näher bewerten. Sie sind nicht authentisch. Gab es also wirklich einen dominanten Leo Szilard, der einen bedächtigen Einstein zur Unterschrift drängt?

Die Wochenschau als Bildquelle

Mit den 1920er Jahren beginnt ein kinohungriges Zeitalter. Der Film wird das zweite große Massenmedium nach der Presse. Die Wochenschau etabliert sich seit 1920 als neues Filmgenre in den Kinos. Um ihre politische Ausrichtung entwicklen sich bald Auseinandersetzungen.

Die Wochenschau war rasch als ein massenwirksames Propagandamedium verstanden worden. Unter „Propaganda“ verstand man allerdings in den 1920er Jahren etwas Anderes als heute. Noch war das Wort eher mit „Verbreitung“ als mit „Verdrehung“ von Tatsachen verknüpft. Aber die hohe „propagandistische“ Bedeutung der Kino-Wochenschauen, die Suggestivkraft des Bildes werden Ende der 1920er Jahre zum Politikum. Die Reichsregierungen Müller und Brüning wollen mit einer Beteiligung an der Münchner Emelka Wochenschau verhindern, dass die UFA, im Besitz des rechtslastigen Hugenbergkonzerns, ein Quasi-Monopol auf Wochenschauinhalte erhält. Von der Presse des Hugenberg-Lagers und im Völkischen Beobachter der NSDAP wird dagegen mit ähnlichen Argumenten polemisiert, mit denen heute die öffentlich-rechtlichen Rundfunksender angegriffen werden. Die Stabilisierung der angeschlagenen Emelka Gesellschaft scheitert übrigens ebenso wie die Rettung der Republik.

Entdeckung der Propaganda

Wochenschauberichte sind also offenbar nicht politisch neutral, dürfen nicht als „objektive“ historische Quelle verstanden werden. „Jede Propaganda hat volkstümlich zu sein und ihr geistiges Niveau einzustellen nach der Aufnahmefähigkeit des Beschränktesten unter denen, an die sie sich zu richten gedenkt. Damit wird ihre rein geistige Höhe um so tiefer zu stellen sein, je größer die zu erfassende Masse der Menschen sein soll.“ – behauptet Hitler in „Mein Kampf“. In der Zeit der Diktatur der Nationalsozialisten wird Goebbels Propagandaminister. Goebbels braucht die Bedeutung der Hoheit über die wöchentlichen Filmberichte nicht erst verstehen lernen. Das Kino ist das große Massenmedium dieser Zeit. Seit 1934 werden die Wochenschauen von einem Zensor des Propagandaministeriums abgenommen, seit 1935 werden die Wochenschaubilder und Pressetexte über das Deutsche Nachrichtenbüro bzw. Film-Nachrichtenbüro verteilt, unterstellt dem Propagandaministerium. Über 2000 Mitarbeiter arbeiten in der Goebbels-Behörde.

Goebbels ist ein großer Bewunderer der expressionistischen Filmsprache und besonders von Sergej Eisenstein. 1928 schaut er sich Sergej Eisensteins „Oktober“ an. „Das ist also Revolution. Man kann von den Bolschewisten vor allem im Anfachen, in der Propaganda viel lernen.“ – notiert er in seinem Tagebuch. In den folgenden Jahren leitet er die Propagandakampagne der NSDAP mit modernsten Mitteln der Massenbeeinflussung. Dazu gehören Fotos und Filmmaterial, die affektive Wirkung entfalten. Die Bilder sollen bei der Wahrnehmung durch ihren Adressaten eine besonders ausgeprägte „überwältigende“ und emotional erregende Wirkung entfalten.

Das Filmmaterial der Nazizeit, überliefert sind in der Regel nur die geschnittenen Beiträge, ist also von subtilen bis hin zu offenen propagandistischen Absichten durchzogen. Goebbels verdeutlicht im April 1933 seine Absichten: „Das muß nun die Phantasie machen, — die Phantasie, die sich nun auf diesem Boden (einer nationalistischen Kunst und Kultur) bewegt und nun all die Mittel und Methoden in Anspruch nimmt, um die neue Gesinnung modern und aktuell und interessant und ansprechend den breiten Massen zu Gehör zu bringen: interessant, lehrreich, aber nicht belehrend.“

Propagandaeffekte

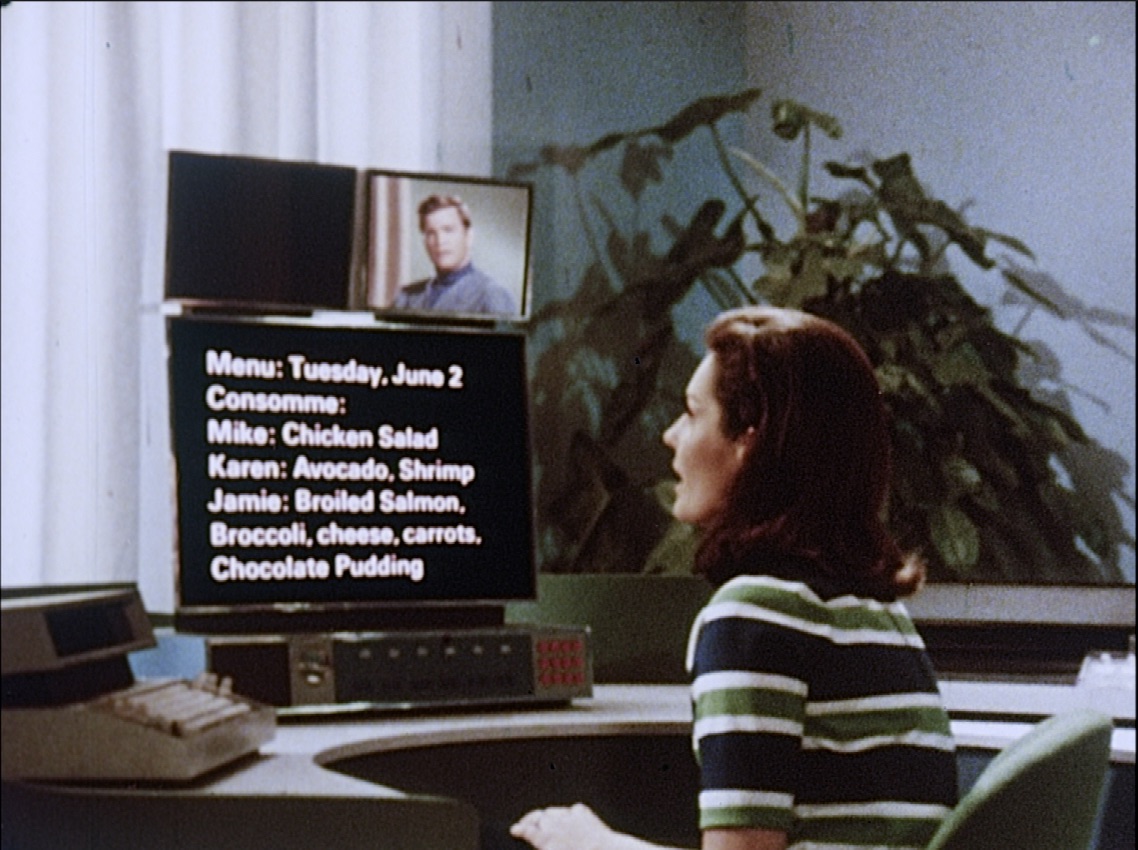

Leni Rieffenstahl als fähige NS-Propagandistin: Schnitt und Gegenschnitt dramatisieren den Enthusiasmus der fanatisierten Menge bei der Ankunft des Flugzeugs von Adolf Hitler in Nürnberg.

Quelle: National Archives/Bundesarchiv

Eine der erfolgreichsten Regisseur*innen der Goebbels-Propaganda wird Leni Riefenstahl. In ihrem Film „Triumph des Willens“ bedient sie sich im ersten Filmteil eines für damalige Zeiten gigantischen Aufwands an Kameras und technischen Hilfsmitteln, um die Inszenierung Hitlers als Erlöserfigur glaubwürdig zu machen. Goebbels bemerkt: „Die Hauptsache ist heute bei unserer Propaganda, dass sie menschen- und lebensnah bleibt. Je weniger wir uns in Doktrinarismus verstricken, desto besser ist es für unsere Sache.“

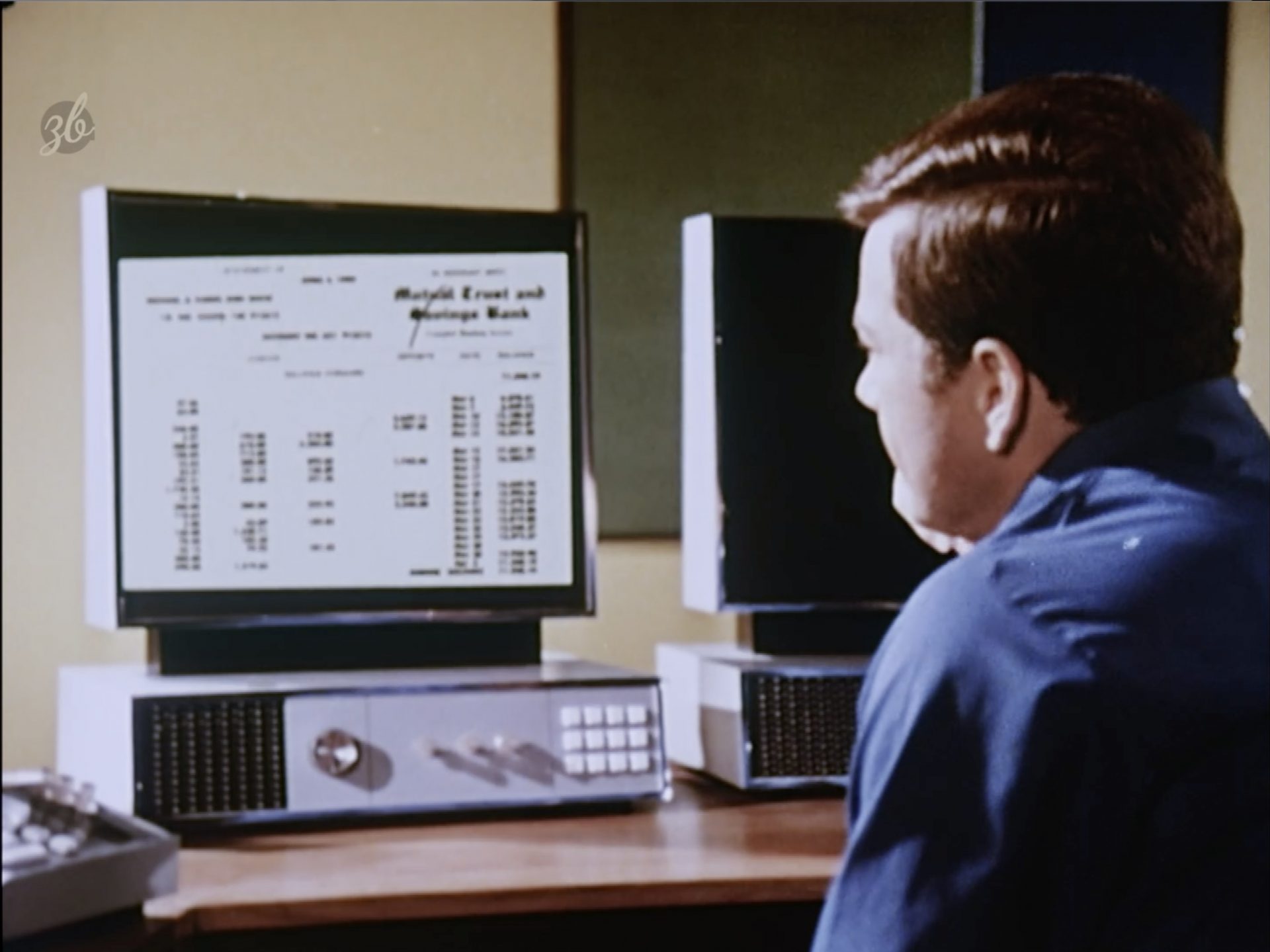

Leni Rieffenstahl präsentiert Joseph Goebbels als jovialen lächelnden Regisseur des Nazi-Parteitags in Nürnberg.

Quelle: National Archives

Die propagandistischen Absichten zeigen sich auch bei Wochenschaufilmen bereits bei der Kameraführung, die zum Beispiel während des Krieges deutsche Soldaten häufig in Untersicht zeigt und dadurch überhöht werden und „unbezwingbar“ erscheinen sollen, wohingegen ihre Gegner von erhöhter Position gedreht und dadurch optisch verkleinert und geschwächt werden. In deutschen Kriegsfilmen wie „Feldzug in Polen“ fahren deutsche Panzer gerne in Großaufnahme von links unten nach rechts durch das Bild. Ihre Bewegung folgt der aufsteigenden Diagonale – die in der christlichen Kunst für Hoffnung steht. Dazwischen geschnittene Close Ups kantiger Gesichter werden genutzt um Entschlossenheit und Unbezwingbarkeit anzuzeigen. Der Filmschnitt folgt also den gleichen Maximen, wie der Kameramann. Verstärkt wird das Ganze durch entsprechend mobilisierende Musik und durch den schneidenden Ton der Stimme des männlichen Kommentators. Von der Wortwahl ganz zu schweigen.

Die Wehrmacht am Arc de Triomphe. Symbolische Überhöhung des triumphierenden deutschen Soldaten.

Quelle: National Archives

Hoffnung, Dynamik, Unbezwingbarkeit. Bei der Nutzung von überlieferten Filmmaterial müssen diese Wirkungen bedacht werden. Der suggestive Filmschnitt der Wochenschauen kann gebrochen werden, wenn die Szenen auseinandergenommen und komplett neu montiert werden. Die Kameraführung und natürlich die Auswahl der Bilder können allerdings nicht nachträglich verändert werden. Der Kommentartext verstärkt noch die propagandistische Wirkung. Nutzen wir heute solche Materialien, um historische Zusammenhänge zu dokumentieren, sollte der Bearbeiter der Filme wissen, was er tut. Dies gilt im übrigen auch für Materialien anderer Wochenschauen. Propaganda ist sehr oft dabei, Fake News sind ebenfalls schon seit langem im Repertoire, wo immer wir hinschauen.

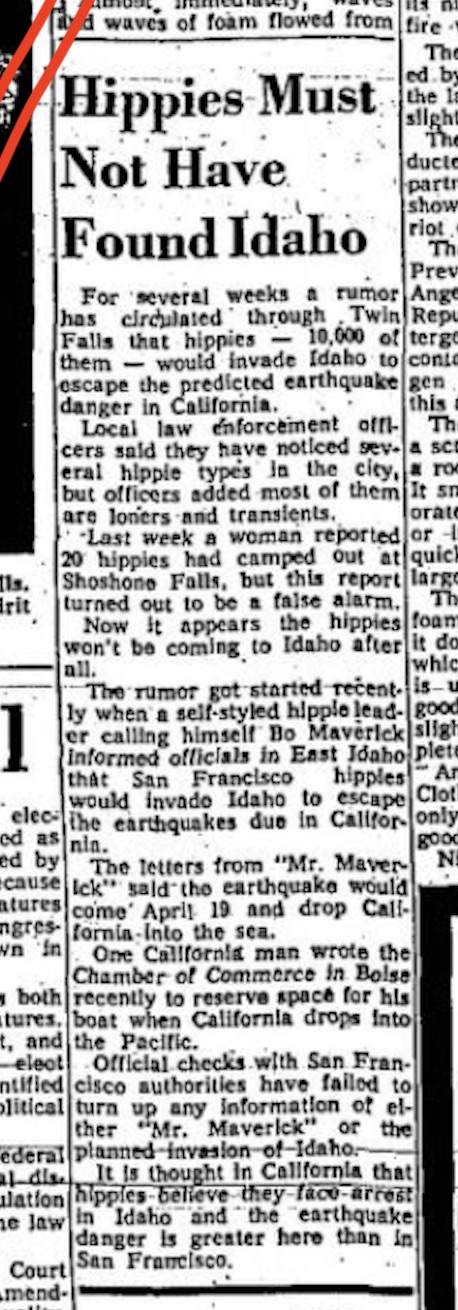

Ein Beispiel aus der Zeit des Kalten Krieges ist das Universal Newsreel von 1964, das den Tonkin Zwischenfall zeigt. Der Tonkin Zwischenfall dient dazu, das amerikanische militärische Eingreifen im Vietnamkonflikt massiv auszuweiten. Der Tonkin Zwischenfall hat nie stattgefunden. Die Wochenschau unterschneidet einen zerknirschten Präsidenten Johnson mit Bildern von Kriegsschiffen, Kampfflugzeugen und den leidenden Zivilisten, denen geholfen werden soll. Keines dieser Bilder zeigt einen tatsächlichen historischen Zusammenhang. Die Schiffe fahren vor der Küste Vietnams, wo sie nicht attackiert wurden. Präsident Johnson wird mit vietnamesischen Verwundeten unterschnitten. Das weinende Kind appelliert an die Gefühle des amerikanischen Kinogängers.

Die Nutzung von Filmen aus unterschiedlichen Quellen, die zum gleichen Thema gedreht wurden, hilft, sich den wahren Sachverhalten zumindest ungefähr zu nähern. Alles Weitere kann nur durch Heranziehen zum Beispiel schriftlicher Zeugnisse oder anderer Quellen ermittelt werden. Solides historisches Wissen ist für unsere Arbeit unabdingbar.

Universal Newsreel von 1964. Der Tonkin Zwischenfall. Ausschnitte ohne Ton.

Quelle: National Archives